C): Amplification

Après avoir capturé le son de différentes manières proposées dans la partie précédente, encore faut-il l’amplifier pour l’exploiter. Un amplificateur est un montage de composants électroniques dont la fonction est d’augmenter la tension et/ou l’intensité d’un signal électrique. Cette augmentation nécessite d’un surplus d’énergie qui est fourni par l’alimentation du système amplifiant. L’amplificateur parfait (une modélisation) ne déforme pas le signal : en sortie, l’oscillogramme montre un signal identique mais de plus forte amplitude.

En audio (et donc, dans le cas de l’amplification d’une guitare électrique), la tension du signal délivrée par le capteur (voir partie I.B.) est trop basse pour que les transistors puissent en amplifier l’intensité : il faut donc (pré)amplifier le signal en tension avec un Amplificateur Opérationnel (AOP dans le langage courant).

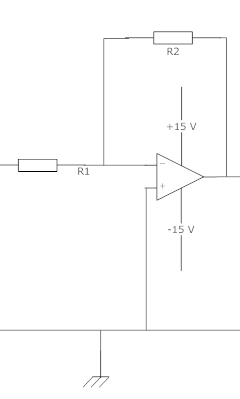

Ce composant électronique peut faire partie de plusieurs montages, celui ci-contre est un amplificateur inverseur : il inverse le signe du signal. Le gain (le rapport entre la valeur de la tension en entrée et la tension en sortie) est donné par la relation :

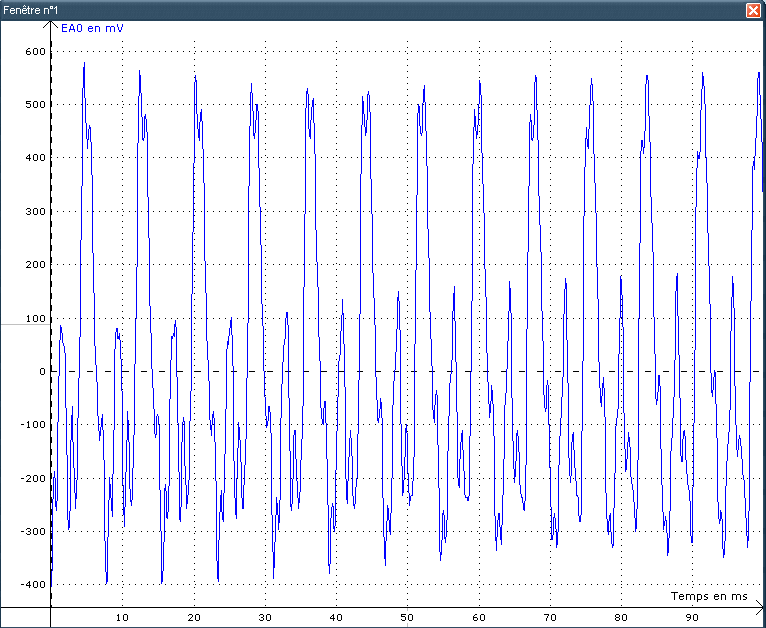

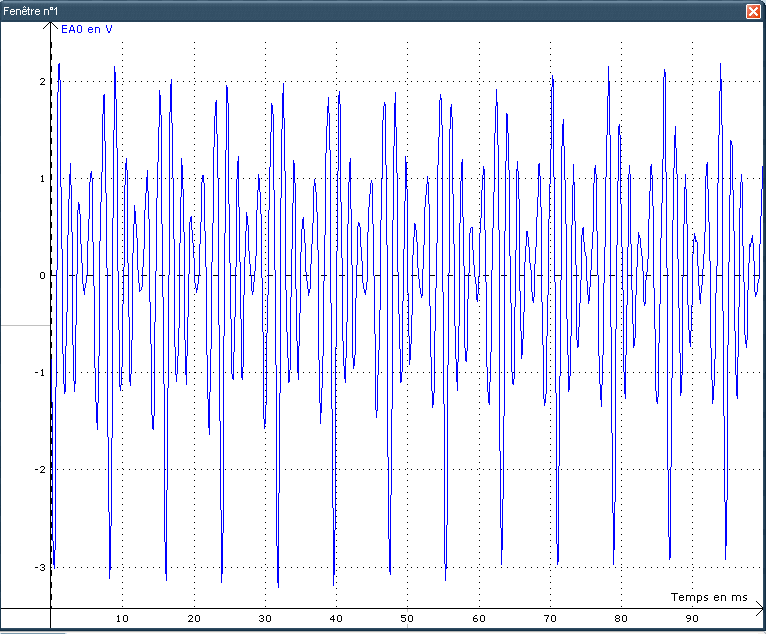

(Dans notre expérience, nous avons utilisé une résistance de 10k ohms et une résistance de 1 k ohms, pour obtenir un gain de -10, comme les montrent les captures d’écran LatisPro ci-dessous) :

Une fois que l’on a amplifié la tension, encore faut-il amplifier l’intensité, pour que le son soit audible, tout en conservant une certaine qualité : en effet, il faut que le signal de sortie ressemble beaucoup (vu qu’aucun amplificateur n’est parfait, quelques petites déformations peuvent survenir) au signal en entrée de l’amplificateur, amplitude exclue: sinon, on dit qu’il y a distorsion.

Pour amplifier un courant en intensité, il faut utiliser un semi conducteur, tel que le transistor, ou un tube électronique : cette technologie est plus ancienne (le premier exemple de tube date de 1904 ; l’audion, ou triode, très utilisé , de 1906) bien qu’il ne cessera d’être amélioré (la version la plus aboutie est la pentode, qu’on utilise encore sur certains amplificateurs haut-de-gamme, notamment en audio), mais présente l’inconvénient de devoir rentrer en température pour fonctionner, et d’être fragiles.

C’est pourquoi les laboratoires Bell inventent, en 1947, le premier transistor, un dispositif électronique semi conducteur (un matériau dont la conductivité électrique est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants- autrement dit, qui laisse passer un courant, contrairement à un isolant, mais moins bien qu’un métal) à trois électrodes.

Il existe différentes classes d’amplificateurs électroniques, liées à leur mode de fonctionnement : nous ne traiterons que des classes A et B, abordées dans le cadre de ce travail de recherche. La classe A se distingue par le fait que chaque transistor amplifie 100% du signal ; ce qui rend le signal de sortie extrêmement fidèle à celui en entrée.

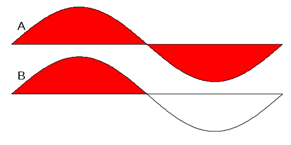

Néanmoins, le rendement n’est pas des meilleurs (une amplification modeste, accompagnée d’une énorme consommation d’énergie). L’amplificateur de classe B lui, n’amplifie que 50% du signal, Le rendement est beaucoup plus élevé (une faible consommation et beaucoup d’amplification), mais le signal en sortie d’un seul transistor ne sera que la moitié de celui en entrée, ce qui génère une énorme distorsion.

C’est pourquoi la majorité des amplificateurs de classe B fonctionnent sous la forme d’un montage push-pull : deux transistors, avec bases communes et émetteurs communs, amplifient le signal, l’un amplifiant la moitié du signal, l’autre la moitié restante. En sortie, on obtient donc un signal avec une distorsion minime et beaucoup d’amplification, le tout avec une plus faible consommation qu’un amplificateur de classe A.

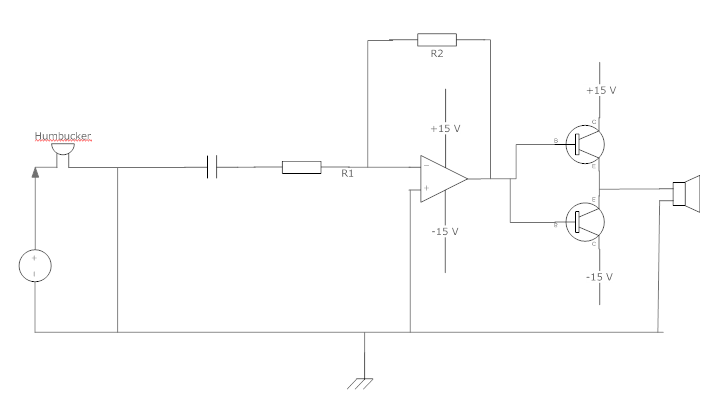

Pour notre expérience, nous avons donc fait d’abord un montage AOP, qui amplifiait le signal issu du capteur en tension, puis l’on utilisait le courant en sortie du montage AOP pour l’amplifier en intensité à l’aide d’un montage push-pull de transistors NPN/ PNP (les deux types complémentaires de transistors bipolaires, par opposition aux transistors à effet de champ).

En effet, la tension du courant issue du capteur ne dépasse pas la tension de seuil, tension minimale sous laquelle le transistor ne s’active pas. Aussi, en entrée, nous avions placé un condensateur afin de priver le signal fournit par le capteur[1] de sa composante continue (un condensateur est un dispositif capable de stocker des charges électriques, qui sont bloquées s’il s’agit de courant continu).

Schéma du montage réalisé dans le cadre de ce TPE, TP final d’amplification : il est constitué d’un préamplificateur opérationnel (pour la tension) et un amplificateur classe B en push-pull pour l’intensité : le signal amplifié, qui passait dans un haut-parleur, était aussi enregistré grâce à LatisPro.

[1] signal composé d’une partie continue (due à l’alimentation du capteur) et d’une partie alternative (le son de la guitare en soi)